�������ġ��L(f��ng)�����ꉯ�����Q(ch��ng)��ɽ�ĵؘ�(bi��o)�������

���������Ǿ���^(q��)��(n��i)���صġ������ѡ������(����)

������ͬ����䓽�ˮ�����ֵ���ɽ�h�ǣ��҂��o(w��)���Ҍ��Ō��h(yu��n)���z�������

����һ�θF����(x��)��(ji��)���{(di��o)�飬ʹһ�Ήm����ǧ��Ěvʷ���ม��ˮ�������

���������Ƿ���_(t��i)����Ҳ���ǹųǵij��T(m��n)������q�����D(zhu��n)�������L(f��ng)�����g���������s������������ƺ�����(g��)��ɽ�h�Ƕ������ı��o(h��)֮�¡���

����ľ�������ϵİ�Ƥ�ɡ������µ����_������������x���(zh��n)�؝�(r��n)���b��ҹ�Ɑ����������ƺ�������ɢ�����⣬�@����������ϲ�g����ɽ�����������Ψ��(d��)������������ɽ�h�ǡ����@�����ЬF(xi��n)����Ϣ�ij��(zh��n)���M����֪���ښvʷ����Ҳ������������g���

������ɽ�h�ǹŷQ(ch��ng)���h(yu��n)�ǣ������Ͼ�ɽ��´,μ���ϰ�,�˵؞�μ�Ӎ{�Ȱ�̎,�t�����cμ�ӽ��R�ڳ���,��ɽ�Rμ,�С�һ���f(w��n)�P(gu��n)��֮��(sh��)�����ÿ��(d��ng)����,�DZ�μˮ���q,�Ĵ�ǻ�,�{ɽ�h(yu��n)���˳�,����ˮ�д�,�hȻ����(d��ng)���

����������ɽ�ĵط�־ӛ�d�����h(yu��n)��ʼ���ڱ���Ǭ�d����(1022��),���錎�h(yu��n)կ�`����������γ猎����(1104��),���h(yu��n)կ���x����,�������,��կ��h��

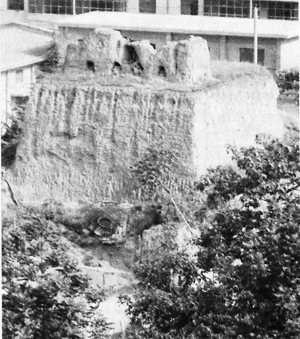

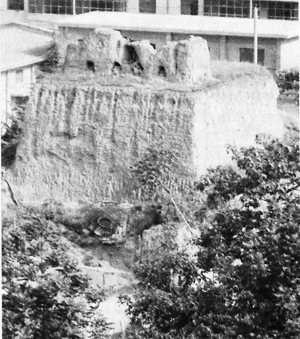

�������������(1369��),���h(yu��n)֪�h��������A��,��ɽ�Rμ,�|�����T(m��n),���L(zh��ng)1.8��,����1��9��,�����������������ʮ����,֪�h���f(w��n)���ˮ���ǹ�,�±��ϱ�2�T(m��n),�����T(m��n)���ǘ�,�|�T(m��n)����,���T(m��n)���A,���T(m��n)����,���T(m��n)��������絝����,μˮ���ɱ���,�Ǖr(sh��)���Գ�һ���ƽ�,�O(ji��n)܊��������ľ��������ڹ��¶�����ԫ,ʹ�ǫ@ȫ����

��������ξ���(1652��)���������ʮ����(1705��)��Ǭ¡��ʮ����(1759��)��ԫ����(j��ng)�S��,Ǭ¡��ʮһ��(1766��),�nj��h(yu��n)�����һ�ξS���������

�������h(yu��n)��ַԭ��ԫ���L(zh��ng)2500��,�s8��,����8.5��,�����Ӻ�7��17����,��ϧ���ǬF(xi��n)�ڎ��Ҳ���һ�c(di��n)�c(di��n)���E����

�������dzǖ|���h(yu��n)����M�^���@�����������_(t��i)�m�r(sh��)�س��F(xi��n)���҂���ǰ�����

���������Pֱ�Č��h(yu��n)���������ǰҲ���ò��ă�߅�@����������Ҋ(ji��n)������ɽ�����еķ�����

������(j��)ͬ�е���ɽ�������������f(shu��)���������@̎�zַֻ�dzǖ|���´�ľ���Ժ���Пo(w��)��l(f��)�F(xi��n)�ġ������ѡ�������������Ɯy(c��)���ǡ�����_(t��i)��������Ҳ�����f(shu��)�����nj��h(yu��n)�ųǖ|�T(m��n)�����������

����2009����������ɽ�h���ա����U(ku��)�|�ӡ��ijDž^(q��)�l(f��)չ��(zh��n)���M(j��n)���f�Ǹ�����w������@�����zַ��u��¶�ڴ�ҕҰ������������֮���ھ�����wǰ�|������������涼���BƬ����ӣ��H�����R316��(gu��)����������������ӵ�����r(ji��)ֵ����(y��ng)ԓ����(y��ng)ԓ���˂��ij���·������һ�r(sh��)�ɞ頎(zh��ng)Փ�Ľ��c(di��n)��

�����ڵ�����ȫ��(gu��)�����ղ�����������������挍(sh��)������������ֵĹ����ˆT���L����?ch��)�Ⱥ��������������ϸɲ������ɽ�h־���ˆT���M(j��n)���{(di��o)�飬����˴������Y�����Բ��C����K�ڿ����˹ų��z�E�ġ��]ɽ����Ŀ�������ȷǡ�����_(t��i)���������ǡ��|���T(m��n)������������һ�������δ��ļ����������L(f��ng)�����ꉯ�����������������ǧ��Ĺʼn�������ڲ�һ�c(di��n)�����ǰ���_(k��i)�������ص��漆��

������ɽ�f־���������f(w��n)�v���h(yu��n)־���ďR������ӛ�d�����L(f��ng)�����ꉯ������ڿh�ǖ|�������������念�����h(yu��n)�h־���σ�(c��)����ӛ�d�����L(f��ng)������ɽ��������������ڿh�|������Ŵ������L(f��ng)�������������������֮���Ա��L(f��ng)�{(di��o)�����������c����ϼ���������L(f��ng)�����ꉯ�������ڳǖ|�����������ô�������������������O(sh��)�������L(f��ng)�������������ɽ�������������������������O(sh��)�c���ͬ������R�c�L(f��ng)�����ꉯ�ϼ�����������

��������̎�ڳǖ| ����ƺ�ϡ������������ ���L(f��ng)�����ꉯ����������ŕr(sh��)������������h�Ǖr(sh��)���ͬ�r(sh��)���塢��������R���ķ���������������(gu��)̩���������L(f��ng)�{(di��o)������������ǹŌ��h(yu��n)�h���Ĵ����֮һ(ԭ�h����𢉯���h�����D������h������������ʧ)��������(j��)���Ɯy(c��)�������L(f��ng)�����ꉯ�����δ��������

����ʡ��(n��i)�ɘ�(sh��)�������κ�ı��ʮ����֪�����(zhu��n)�Ҍ�(du��)���L(f��ng)�����ꉯ���zַ��(sh��)�ؿ�����������M(j��n)��������r(ji��)ֵ�u(p��ng)�������L(f��ng)�����ꉯ����13����������������������플�һ���Ї���������ɌӺ������_(t��i)�������������8��12���ײ����������g�A�д����ļt��Ƭ����������Ƭ�Ͳ���Ƭ��������|���ǵײ���¶�лҌ����ÿ���g���д���_��������σɂ�(c��)�еlj��µ���������όӃH������߅���w���������w�������@�Ļ�����E������ж������������ЈA����������w��1.8�ף���0.9�������L(zh��ng)6.7����������|߅�H���c�ω���ӵ�1���w�������߅�Hʣ0.5���L(zh��ng)�ĉ��w�c�ω���������Ќ�픲��L(zh��ng)����9���������4.1�ף����ƽ����������픲��|���L(zh��ng)15�ף��ϱ���14.5�������ײ��|���L(zh��ng)15.5�������ϱ���15��������7.1�����������������L(f��ng)�������s�݅����������˚vʷ���挍(sh��)�Ժ�ԭʼ�L(f��ng)ò���������?x��n)|�沿�։��w����������플Ӊ��w���ć�(y��n)���⣬���w�����^��������

������(j��)��(d��ng)�r(sh��)��һЩ���˻ؑ�����픉��wԭ��(l��i)���L(f��ng)ò��(y��ng)������χ�������w�����ĽǑҒ��L(f��ng)⏣��������h(yu��n)���

���������J(r��n)�����ǽ����(l��i)���Cʡ��(n��i)��Ҋ(ji��n)���°l(f��)�F(xi��n)�ļ��뉯���ǹŴ��ٷ�������(d��ng)���挍(sh��)�z��������о���ɽ�h�Ŵ���ԫ�����ͼ����Ļ��Č�(sh��)���Y�ϡ��������h�Ѽ�������һ�N�����Ļ���(l��i)���o(h��)���������һ̎�lΣ�����(l��i)?y��)������������һ��(g��)��ɫ���c(di��n)��(l��i)�\����

�����������L(f��ng)�����ꉯ����(x��)��(x��)��ҕ������������һ�Nƽ�����S����(n��i)����һ�NĬĬ�����`�������

�����҂���������ǧ��ǰ��һ��(ch��ng)ʢ�����xʽ��һλ�Q�l(f��)ͯ����L(f��ng)���ǵĵ��L(zh��ng)���˷��������ľ֮��������ľ��ֱָ��գ����������������H�g���L(f��ng)������R������������Մt�Ѽ�����Ʒ̧�ŵ�����ǰ������Ȼ���ڿh����˵�����������ع���ڵ�����������nĤ��������

�����˂����^���Ȼ��Ҋ(ji��n)һ�z�Ʋ����������݆�G�(y��ng)���f����Ű�����ğ�����������������ȥ���˂�������{����s���o(w��)����(d��ng)��������f��\(ch��ng)�ض\�档

����ֻ���Lj�(ch��ng)���(hu��)��(l��i)��?

���������o(w��)�����Ω�L(f��ng)�ƺ�[��

�������L(f��ng)�����ꉯ���������������Ļ����δ����˵���Ʒ�ж��з�ӳ����

�������K�|�µġ��\�����Ԋ(sh��)�����@����Ո(q��ng)ڤڤ�е����`�����r(n��ng)�����������������֮�H��������f�ȸ�F��������¹�δ�u�������g��������畢�Û�������ǧ������Y��(d��n)�Ý{��������������Ѵ���ѩ���������������Б����������Ԋ(sh��)��һԁ���@������������⣬���������������V��֮���������؟(z��)���`�n���t�t����Ո(q��ng)���ل�(d��ng)���[֮�������콵�¸������ú�֮�ࡣ�����������`����������ܲ��ܸЄ�(d��ng)?

����������һƪĒ���˿ڵġ�ϲ��ͤӛ�����@��ӛ����������Ěg�c��(ch��ng)�棺���������c�c��ͥ������Z���c�����У��r(n��ng)�����c����Ұ�����n(y��u)����ϲ������������������

�������\���h(yu��n)��2010����ɽ����ˡ��L(f��ng)�����ꉯ�����A(ch��)���o(h��)�Ͳ��֭h(hu��n)�����^���������2011��4���_(k��i)ʼ��(sh��)ʩ���w���o(h��)����δ��ɵĭh(hu��n)�����^����������6����Ѯ����������(xi��ng)����ȫ������������f���f�������ȵر����˚vʷ�L(f��ng)ò�͚vʷ��Ϣ�����

������ɽ�h�x���(zh��n)�������Ա��������w�ص��S�����]�������ͨμһ���L�L����������R����·��ɽ�n���Dz�ľ������ֻ�п���μ�ӵĹȵ؎��к��L(f��ng)�ĝ�(r��n)��Ϣ�������@��(g��)���x�ρ�(l��i)�f(shu��)���������L(f��ng)�����ꉯ����ǧ�����ԁ�(l��i)��������ɽ���պʹ���Ȼ����(l��i)�Ŀ��y��м��?f��n)�����L(f��ng)�ǵ����������2005�꣬�ڌ��h(yu��n)�ų��ϳ��T(m��n)�����O���T(m��n)�����ʧ��������ܱ�����(l��i)���õ���������һ������!

������/�D ����(b��o)ӛ�� ��С��

|

��ӡ���(y��)

��ӡ���(y��)